大きな地球に対して人間は、

小さな存在ではない

講師=竹村眞一(文化人類学者)

「いやあ、見事なクスノキですね」。樹齢100年を超えるクスノキを窓越しに眺めながら、文化人類学者である竹村眞一さんはつぶやいた。東京・上野の山にある東京藝術大学(以下、藝大)の敷地内には、このクスノキをはじめとする100年を超えた樹木が数々生い茂っている。夏に向かって厚みを増した葉は強い日差しを遮りながら、心地よい緑陰を作り出す。やがて蝉の鳴き声がにぎやかになっていくなか、2021年7月、ワークショップ(reframing)は始まった。

人類史をも超えた時間軸のなかで

「そもそも竹村さんとは2018年に竹尾ペーパーショウを通じて出会いました」。冒頭は中山英之から、竹村さんを、ワークショップ(reframing)のゲストに招いた背景について語られていく。

「竹尾ペーパーショウとは、紙の専門商社の竹尾が毎年行っている展覧会で、様々なクリエイターとともに新しい紙の可能性に挑む試みをしているんですが、この年の会場構成を私が担当することになったんです。展覧会は『紙で何かを作る試みではなく、紙そのものを作ってみたい』という、展覧会のアートディレクションを担当していた田中義久さんからの発案によって、『precision / 精度』(注1)をコンセプトに、9組のクリエイターとともに新たなファインペーパー(特殊印刷用紙)の制作を挑むことになりました。竹村さんにはその後、展示をまとめた記録本を作ることになったときに、エッセイを寄稿いただいたんです」

がむしゃらに取り組んだという、紙を作る行為。その行為にはどんな意味が宿るだろう。「当事者としてその意味をどう捉えていくべきか言葉を探していた」という中山たちは、大きなスケールを通じてその意味を見つけたいと、竹村さんへ寄稿を依頼した。

本の刊行記念にあたって行われたトークイベントでは、竹村さん、中山、田中による鼎談が実現。紙を漉くという行為ひとつとっても、植物の誕生から紙の歴史に触れていく竹村さんの語り口に、「人類史を超えた時間軸の中で紙を見つめ、自然環境や地球規模のスケールで物事を問うひとときとなりました。竹村さんの語り口に、私たちは完全にノックアウトされたんです」と、中山は振り返る。

縁はその後も続き、中山と田中は仲間とともに竹村さんを講師に迎えた「地球塾」(注2)という小規模な勉強会を開催。コロナ禍によって今は休止を余儀なくされた「地球塾」だが、地球規模の想像力を持って課題を知って、行動につなげるというその姿勢は、このreframingとも共通している。「身体を超えた大いなる空間軸や時間軸のなかで、自分たちの視野を広げる必要がある」。そう感じていた中山の発案から、こうして今日、藝大にて竹村さんを招いたワークショップが開かれることとなった。

- 注1

-

precision / 精度

紙の商社である竹尾が、1965年から数年おきに開催している展示会「竹尾ペーパーショウ」。2018年はprecision / 精度をテーマとし、田中義久がディレクターを、中山英之建築設計事務所が会場構成を担当した。展示内容の書籍化にあたり、展示の意義を外部から論考するテキストが竹村さんに依頼され、ここでの出会いが後の地球塾に繋がった。

- 注2

-

地球塾

2019年から20年に掛けて計12回開催された少人数の勉強会。毎回多様なテーマで竹村さんが講義を行い、小桧山聡子(山フーズ)がテーマを受けて創作したディナーを囲んでディスカッションが交わされた。後半は社会状況からオンライン型を採らざるを得なかったが、「遅い水」の議論など、今回のreframingに繋がる多くのヒントがもたらされた。

災いが恵みをもたらす

中山からバトンを受け継ぎ、成定由香沙・藤井洸輔(藝大)、杉山東子(花王)らプロジェクトメンバーは、竹村さんに向けて今日まで自分たちが取り組んできた課題の成果をダイジェストにして発表した。3人の発表に真剣に耳を傾けながら「素晴らしいワークショップをされているなという印象です」と、竹村さん。そして「実は幼い頃、僕は石けんづくりばかりしていた実験少年だったんですよ」と重ねた。

固形石けんは、中山がreframingの課題のひとつに挙げていたプロダクトだ。「洗浄文化に欠かせない固形石けんという『物』を、生活の中で使う際に生じる『設え』と『所作』について、その特徴を描写してみましょう」。こうした課題に対してプロジェクトメンバーらは、自宅にある洗剤すべてを固形石けんに変えて生活してみる。自分で作った石けん水で植物を育てる、育った植物を食べてみるなど、実生活を通して検証。また「もしも洗浄成分であるココヤシが、工場を通さずに丸ごと街にやってきたら」という想像の世界から、実際の生活を描写していくシャレットワークショップ(注3)を行っていた。どの試みにおいてもフィジカルな実感に根ざしていることが、竹村さんにとっては印象深かったようだ。

- 注3

-

シャレットワークショップ

本来は都市計画において、住民との合意形成のために用いられる短期集中型ワークショップ手法のこと。異なる領域の専門家によるチームで課題に取り組むのが特徴で、短期間でその課題が持つ問題点や論点を多角的に浮かび上がらせる働きがある。

休憩を少し挟んだのち、本題である竹村さんのワークショップの時間へ入った。「ひとつの専門に閉じることができなくて、人間の生活様式全体を扱える文化人類学を選びました」という竹村さんは、これまで世界80か国以上を歩きながら、地球温暖化、食料危機、石油涸渇など、様々な環境問題と向き合ってきたと語る。そしてどうすれば世界の現状、地球で起こっていることを伝えていけるのか。考え続けるなかで、研究者や技術者、デザイナーとチームを結成し、10年ほどかけて「触れる地球」(注4)をつくり、育ててきた。

「科学技術は飛躍的な進歩を遂げ、インターネットを通じて私たちは地球規模のつながりの中で生活しているのに、21世紀生まれの子どもたちが織田信長の時代に生まれた16世紀の世界地図で勉強しているこの状況を変えたい。グローバルな人材を育成しようとよく言いますが、その語源は globe=球。僕は球を通じて考えることが、人材を育てると問いかけてきました」

- 注4

-

触れる地球

世界初のインタラクティブ・デジタル地球儀。地球の好きな場所を自分の手で回して見たり、ズームインして、衛星の目で探索することもできる。リアルタイムの雲や台風の発生、海水温の関係、温暖化で加速する北極海氷の減少、世界の都市のいまの様子などが逐次表示。世界の乳幼児死亡率や飢餓・栄養不足人口などの経年変化も手に取るようにわかる。ワークショップに登場した「触れる地球」は、ポータブル版の“スフィア”。

そう話しながら実際に竹村さんが触れる地球に向かって音声で司令を出すと、ほぼリアルタイムの気象情報、渡り鳥やクジラの地球移動、地球温暖化まで、最新の科学データに基づいた地球の様子が直径60cmの球体に映し出されていく。

「インターネットという情報網は、地球とつながる神経系のようなもの。ひとつずつのデータは小さなピースにすぎませんが、それを集めたら全体が見えてきます。つまり触れる地球は、現象のつながりを読み取ることができるんです」

一見無関係のようでいてすべてがつながっている、相互依存の世界。そうした世界が、触れる地球を通じて立ち上がってくる。「例えば、風に巻き上げられ、遠く中南米まで運ばれるサハラ砂漠の砂。多くのミネラルを含むこの砂は、大西洋やアマゾンの森林の生態系を豊かにしています」

百害あって一利なしに思える自然災害もまた、地球全体のつながりで捉えていくと、違う見方が立ち上がってくる。触れる地球は、台風が生まれてから日本に上陸し、消えていくまでの1、2週間くらいをリプレイして見ることもできる。そして台風の動きを海水温と重ねて表示すると、「台風は海を冷やしながら進んでいくのがよくわかる」と言う。

「つまり、台風が巨大なエネルギーで海をかき混ぜて、ミネラル豊富な冷たい深層水を汲み上げることで、水温を下げて、珊瑚の白化を防いでいるということです。プランクトンや魚も増える。台風が海を豊かにしているんですね。台風がやってこないと海が痩せてしまうことを、漁師さんは知っています」

災いと恵みは表裏一体。そうした実感が迫ってくるが、それこそが「本当の意味での防災や気候変動に適応する力を養うのではないでしょうか」という竹村さんの言葉に、皆真剣に耳を傾けていた。

日本の田んぼが地球の価値を創造する

やがて話題は、地球規模の深刻な問題についての話題に。人口増加の問題に伴う食糧難。バランスを欠いた開発による急激な都市化。トイレの普及率の低さからくる水質汚染。これらの問題の本質には、「大きな地球に対して、人間は小さな存在という認識は過去のもの。人間は巨大な存在になった」ことにあると言い、それを竹村さんは「人類のガリバー化」と表現した。

「20世紀初頭、17億人だった人口は、もうすぐ80億人に達します。1日22万人増えているということは、当然、必要となる食料や水も増大化。家畜の餌となる飼料、その生産に使われる農業用水。牛丼1杯の背後には2000リットルもの水の消費があるといわれています。それなのに、我々の生活感覚は人口が17億人だった頃のまま意識はシフトせず、グローバルになっていません」

人類は地球に大きなダメージを与えている。この紛れもない事実がある一方で、「地球は、人類を含む生物の営みとのコラボレーションによって進化してきたという事実も忘れてはいけません」と竹村さんは強調した。

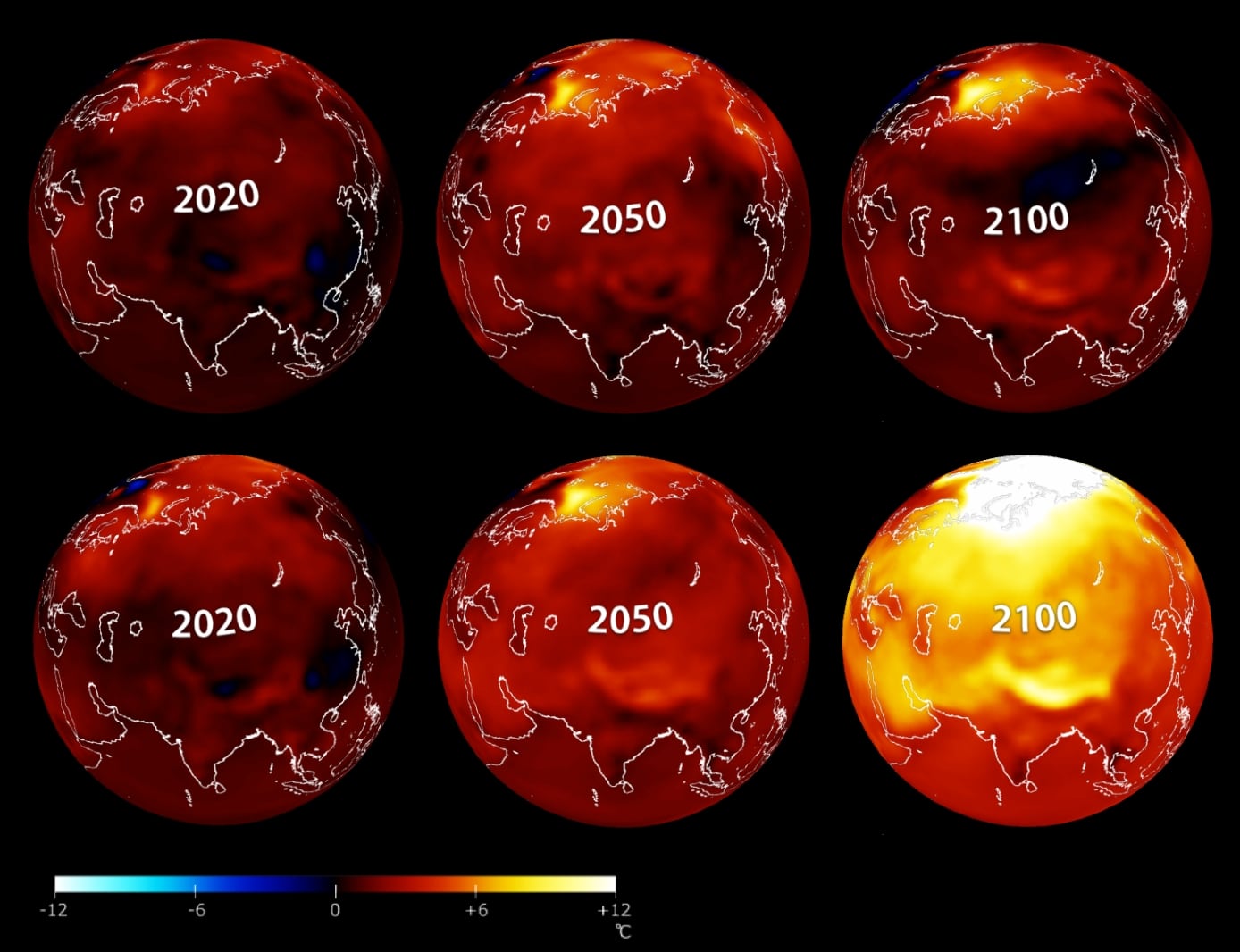

地球温暖化による気温のシミュレーションを可視化したスフィア。上段のスフィアは二酸化炭素(CO₂)の排出を抑制した場合のシナリオ(RCP2.6)で、下段が抑制無しのシナリオ(RCP8.5)。人間活動に伴う温室効果ガス等の大気中の濃度が、将来どの程度になるかを想定したものを「排出シナリオ」と呼んでいる。それぞれ2020年、2050年、2100年時の気温上昇(1850年〜1900年平均との比較)を示している。画像提供元:国立環境研究所・東京大学大気海洋研究所・海洋研究開発機構・文部科学省

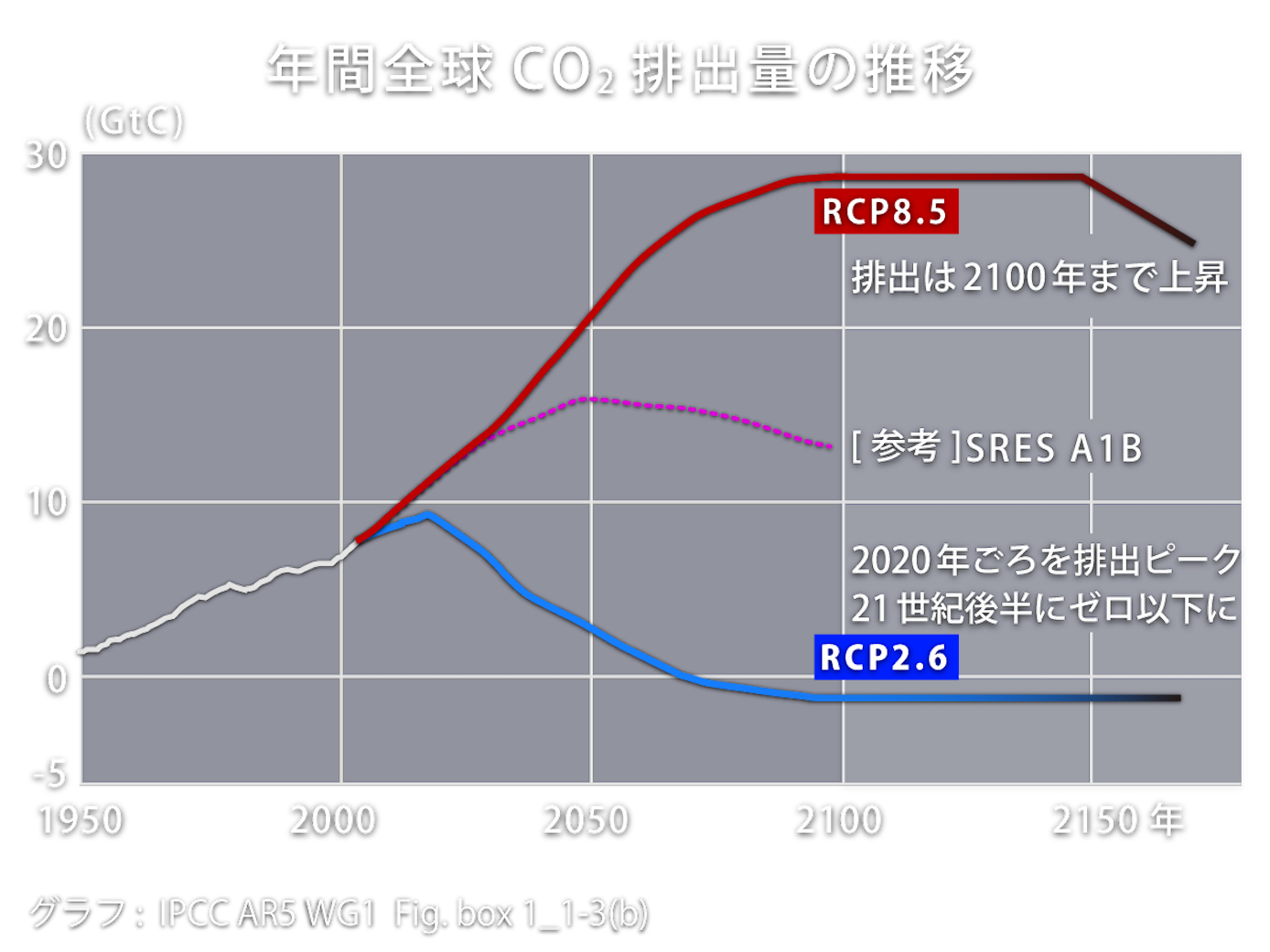

スフィアで紹介した2つの排出シナリオにおける、年間の全球のCO₂排出量の推移を示したグラフ。青いグラフがCO₂排出を抑制した場合のシナリオ(RCP2.6:上段のスフィア)、赤いグラフが抑制無しのシナリオ(RCP8.5:下段のスフィア) 画像提供元:IPCC第5次評価報告書をもとにELP作成

「地球環境が今のような緑に覆われた星になったのはなぜだと思いますか? それは酸素のなかった地球で光合成生物が酸素を増やし、その酸素に適応できた微生物(ミトコンドリアの祖先)を核を持った細胞が飼いこんで共生進化してきたからです。当時の地球にとって酸素発生はかなりの大公害ですが、結果として生物の力で地球のOSを変えたんです。現在の地球は、生命によって何億年もかけてテラフォーミングされ、アップグレードされてきた結果にほかなりません。他にも身近な例でいうと、日本の田んぼは地球の創造的なテラフォーミングであり、生物多様性と環境容量を増大する価値創造といえます」

降水量の多い日本は、その山がちな地形によって洪水の多い国だ。つまり日本における農業土木の歴史は洪水との戦い、治水の技術の発展の歴史でもあったという。

「過酷な環境のなかで日本人は、水田で稲を育て、食料をつくる過程で水をなだめて、降った雨をゆっくりと治水、保水をしながら、他の生き物たちも生育しやすい、卵を産んでも育ちやすい環境をつくってきたんです。これは、単に食料や人間のサステナビリティを高めるというだけではなくて、地球の価値を創造しているといえます」

“地球を守ろう”といったフレーズにあるように、私たち人類は地球を「対象」として見ているところがある。ところが実際に地球で起こるあらゆる事象は、対象ではなく、私という人間とどこまでも不可分なのだ。そうした実感が深まるなか、ワークショップも終盤に差し掛かり、竹村さんと中山をはじめとするプロジェクトメンバーらの座談会に突入。竹村さんは言った。

「みなさん、自分の身体は1日にどれくらいの細胞が入れ替わっていると思いますか? 少なくとも1日に2千億から3千億という細胞が入れ替わっています。ですからお変わりありませんか?と挨拶されても、変わりまくっているんです(笑)。それでも同じ私でいる。私たちも常に更新され、アップデートされている存在。かつ私たち人間は、人間だけで成り立っているわけではない。私は『私』だけで成り立つ個人ではなく、腸内細菌やウイルスなど無数の他者と共生・協働した一つの生態系です。まさしく、私たちもまた自然のなかの“分”。人間は人“間”。Individual(個人)ではなく、“dividualな私”と言えると思います」

“人工”は、本来自然に対立するものではない

人類史をも超えた地球という極大なスケールから一転。自分の細胞という極小の世界からの“dividualな私”という視点に、中山は「無数の細胞や菌で構成された私を想像することの、なんとヒントに満ちたことか」と語り、「これまでワークショップを通じて『きれいの輪郭』を描き出してみようと試みてきました。部屋なのか、都市なのか、地球環境なのか。その輪郭について自分の外側にある世界を見つめてきたのですが、そうではなくて、自分という輪郭がどこまで広がってゆくのか。つまりは自己認識からはじまる世界だったんだ、と。“dividual”という言葉を受けて、視点のベクトルが変わりました」と重ねた。

「それに気づくと、人間も“人工”も自然に対立するものではなく、“自然の一器官”として呼吸するものになりませんか?」。中山の応答に対して、竹村さんはそう問いかける。

「人工の“工”という字は、天と地をつなぐ人の営みを意味しています。建築や都市計画もまた“自分の延長”になるので、建設やメンテナンスという概念はそこには生まれず、成長と絶えざる『更新』、変異と適応、共進化、健康診断といったものがキーワードになるでしょう。つまり地球の一器官となるような建築や都市計画を創世する段階に入ります。それは自然支配でも自然保護でもない第三の人類と地球環境の関係の作法を考えていくことにもつながるのではないでしょうか」

快適に過ごしたいという、人間のある種の一方通行な損得勘定とは真逆の概念が、“dividualな私”には内包している。竹村さんの話を受けて、中山は「“抗酸化”という言葉があるように、酸素は毒でもあると、竹村さんはよくおっしゃいますが、まさに地球上のあらゆる生命体や物質は、それぞれの性質や事情によって、同じものを与えても毒にも薬にもなります。そうした概念全体がある種のマトリクスを作っていくという視点が、これからのビジネスや経済には必要だと感じました」と語ると、竹村さんは「その通りです。だからこそ株主・社員・消費者・生産者・地域住民といったバリューチェーン全体のアクター(行為主体)をステークホルダーと考える昨今の流れはとても良い変化ではあるが、まだまだ人間界に閉じた発想」だと答えた。

「昆虫・植物・土壌微生物といった、もろもろの地球のエッセンシャルワーカーたちもステークホルダーとして包み込んだビジネスと経済のマトリクスを作っていく段階です。都市の物質循環を例にするなら、集中型の発電・上下水道から自律分散発電・処理へという単純な変化だけでなく、分散処理でもそのローカルのコミュニティにどんな土壌微生物や植生も含めたアクター・パートナーがいるのか?そしてそれにどんな影響があり、人間社会は彼らにどう貢献しうるのか(どんな資源・栄養を与えうるのか)?生物と、その環境との相互作用に眼差しを向ける生態学的な目標設定を導入することが必要です」

スローガンを掲げるだけに留まらず、実態を捉えた上で何を問い、考え、行動に結びつけるのか。「地球は変動することがデフォルトです。変動することでレジリエンス(回復力)を高めてきました。その地球と不可分な私たち人間もまた、変動の時期を迎えているのではないでしょうか」

竹村さんの言葉は、その後のプロジェクトメンバーの活動を支える、重要な視点のひとつになる。

文化人類学者

竹村眞一

Shinichi Takemura

1959年生まれ。東京大学文学部哲学科卒、東京大学大学院・文化人類学博士課程修了。(財)アジアクラブ主任研究員、東北芸術工科大学教授などを経て現在、京都芸術大学教授。人類学的な視点から地球環境問題やIT社会を論じつつ、「触れる地球」などIT技術を活用した地球環境問題への独自な取り組みを進める。